近日,我校亚洲av

环境微生物与健康科技创新团队在环境工程领域的国际知名期刊《Chemical Engineering Journal》(中科院一区TOP,IF=13.2)上发表了题为“Biotransformation of chloramphenicol by free and biochar-immobilized Raoultella ornithinolytica CC12: performance, immobilization feasibility, and mechanistic insights”的研究论文。该团队周佳副教授为论文第一作者,屈建航教授为通讯作者,亚洲av

为第一署名单位和唯一通讯单位。

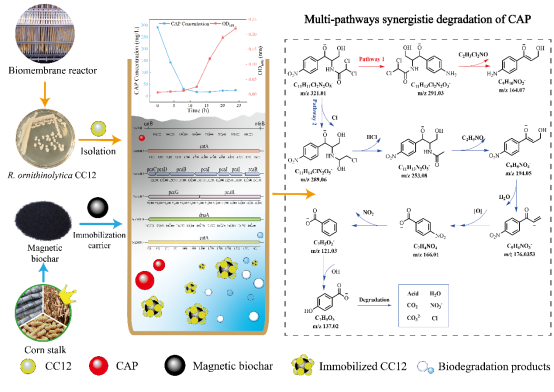

氯霉素(CAP)是一种广泛使用的广谱抗生素,长期残留在水体环境中,已造成严重的环境污染。微生物是生物降解和转化氯霉素的关键介质,然而能够实现其高效去除和完全矿化的微生物资源仍十分有限。本团队分离筛选到一株氯霉素降解菌Raoultella ornithinolytica CC12(具有知识产权),其在24小时内对300 mg/L 氯霉素的去除率高达99.32%;进一步采用玉米秸秆制备的磁性碳对其进行固定化后,不仅有效提高了菌体生物量,还将氯霉素去除量从271.87 mg/L·d提升至305.29 mg/L·d。全基因组分析结果表明,菌株CC12的高效降解能力与其所携带的与氯霉素降解相关的基因:acetyltransferase、nitroreductase、protocatechuate 3,4-dioxygenase和amido-linkage hydrolase等密切相关。这些基因共同介导了两条主要的氯霉素代谢途径:是硝基和酰胺基团的还原,‚是酰胺还原和丁酰化等反应。代谢产物毒性评估结果显示,其对费氏弧菌的光抑制率仅为4%,证实了其在降解过程中有效降低了环境风险。本研究系统比较了游离菌株与固定化菌株CC12降解氯霉素的性能,并从基因水平和代谢水平阐明了Raoultella ornithinolytica CC12的氯霉素降解机制,为氯霉素的生物处理提供了宝贵的微生物资源。

该论文得到了国家自然科学基金(42107139)和亚洲av

青年骨干教师培育计划(21421206)等项目的资助。近年来,亚洲av

环境微生物与健康科技创新团队围绕功能微生物资源开发、微生态重构、营养健康溯源调控等方向不断产出高水平科研成果,构建了与氮磷钾循环、抗生素污染修复、矿物质营养元素循环驱动等益生微生物菌种资源。本研究的发表为我校在污水净化、土壤健康等微生态修复和生命健康主动干预领域的科研优势奠定了一定的基础,对提升我校生物学等相关学科的国际学术影响力具有重要意义。(亚洲av

文/周佳 审校/梁赢 蔡永平 审核/胡元森)

文章链接://doi.org/10.1016/j.cej.2025.168795

最新更新

最新更新